土地や一戸建てを売却するときは、売買契約書において買主様に確定測量図を引き渡すことが条件として記載されることが一般的です。

確定測量図とは、全ての境界が確定しているときにのみ発行される実測図を指します。

土地や一戸建ての売却で、確定測量図を有していない場合には、基本的に売主様は引き渡しまでに確定測量図を用意することが必要です。

売却で必要となる確定測量とは一体どのようなものなのでしょうか。

この記事では、確定測量の概要や実施したほうが良いケース、かかる費用、流れなどについて解説します。

不動産の売却のお問い合わせやご相談は「長谷工の仲介」へ

確定測量とは?

確定測量図とは、全ての境界が確定しているときに発行される実測図のことです。

なかには、「確定実測図」といった名称のものも存在しますが、「確定」という2文字が入っていれば、いずれも確定測量図として扱われます。

境界には民々境界と官民境界の2種類があります。

民々境界とは、道路以外の隣地の境界を指す言葉です。

一方で官民境界とは、道路などの官有地と民有地の境界を指す言葉となります。

前述の通り、確定測量とは土地の境界を確定させたうえで発行できる実測図である為、民々境界も官民境界も全て確定していることが条件です。

売買契約で買主様に確定測量図を引き渡すことが条件となるのは、買主様が将来的な隣地とのトラブルを事前に防ぐうえで、全ての境界が確定している物件の購入を希望していることが一般的だからです。

確定測量は実施したほうが良い?

確定測量を実施したほうが良いケースと、しなくても良いケースを示すと下表の通りです。

| 実施したほうが良いケース | 実施しなくても良いケース |

|---|---|

|

|

実施したほうが良いケース

宅地や一戸建てを売却する場合は、原則として確定測量図が必要です。

売却を行わないときでも、土地を分筆する場合は確定測量が必要となります。

前の見出しでも説明した通り、宅地(建物が建っている土地も含む)を購入する買主様は、購入後の境界トラブルを避けたい方が多い為、多くの売買契約書では売主様が買主様へ引き渡しまでに確定測量図を交付することが条文に記載されています。

ただし、宅地の売却であっても、買主様が了承している場合には確定測量図が不要です。

例えば、買取を利用して不動産会社に売却する場合、境界が未確定の状態でも買い取ってくれることはよくあります。

買取とは、不動産会社に直接買い取ってもらう売却方法です。

なお、売主様には境界の明示義務がありますが、境界の明示と境界の確定とは意味が異なります。

境界の明示とは、売主様が「ここが境界」と思っている部分を明示すれば良いだけなので、確定していない境界でも指し示せば明示義務は果たせたことになります。

確定測量図がなくても物件を売却できる場合があるのは、境界の明示と境界の確定は意味が異なるからです。

ただし、実際には確定していない境界を明示してもあまり意味はない為、買主様としては確定している境界の明示を求めてくることが一般的となっています。

実施しなくても良いケース

マンションは、新築の分譲時に土地の境界が確定していることが一般的ですので、マンションの売却では境界確定は不要です。

中古マンションは境界が確定している前提で取引がなされており、売買契約書に確定測量図を買主様へ引き渡す条文もないことが一般的となっています。

また、山林や農地、もしくは著しく価値の低い土地を売る場合、売却額に比して測量費が過大となってしまうケースでは、境界確定をせずに取引することが多いです。

不動産の取引には、公簿売買と実測売買の2種類があります。

公簿売買とは、登記簿謄本に記載された面積を契約面積として行う取引のことです。

実測売買とは、売買契約後に実測を行い、契約面積と実測面積が異なっている場合に引き渡し時に差額の清算を行う取引のことを指します。

売買契約時に実測図があり、契約面積を実測面積とする売買も広い意味で実測売買と呼ばれます。

山林や農地などの実測を伴わない取引では、公簿売買とすることが通常です。

その他、単に相続する場合や、持っている土地に建物を建てる場合も、境界確定は不要です。

ただし、持っている土地に建物を建てる場合、設計の為に土地の実測を求められることがあります。設計の実測は、真北や敷地内高低差などの設計に必要な情報を知る為の測量であり、境界を確定する為の確定測量とは異なります。

確定測量図・現況測量図・地積測量図の違い

確定測量図と間違えやすい測量図として「現況測量図」と「地積測量図」があります。

それぞれの違いは以下の通りです。

| 比較項目 | 確定測量図 | 現況測量図 | 地積測量図 |

|---|---|---|---|

| 調査の方法 | 隣地所有者の立ち会いを含む | 隣地所有者の立ち会いは要しない | 法務局が調査する |

| 有効性 | 全ての境界が確定していることが担保されている | 境界の確定は担保されていない | 作成の年代によっては境界が担保されていないものが多い |

| 取得先 | 測量会社 | 測量会社 | 法務局 |

「現況測量図」とは、境界が確定していない状態の測量図で、買主様が官民の境界について確定してない状態での取引に合意していれば現況測量図を用いるケースがあります。

この場合、売主様が想定した境界ラインをもとに実測が行われます。

一方、「地積測量図」は法務局に備え付けられた実測図であり、不動産会社が物件調査に使用します。売買においては、地積測量図は重要事項説明の添付書類として提出されますが、売主様や買主様が直接関わることは少ないです。

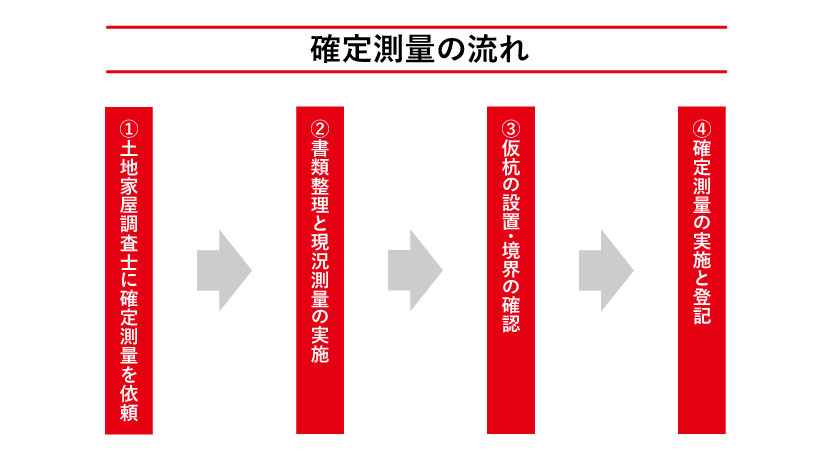

確定測量の流れ

では、実際に確定測量を依頼する際の流れとかかる期間について見ていきましょう。

➀土地家屋調査士に確定測量を依頼(1~2日程度)

確定測量図は、土地家屋調査士が在籍している測量会社に依頼します。

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地または家屋に関する調査および測量を行う専門家のことです。

測量会社には土地家屋調査士がいることがほとんどですので、測量会社に「確定測量図を作成して欲しい」と依頼すれば問題ありません。

➁書類整理と現況測量の実施(3~4週間程度)

確定測量は、測量会社に土地の正確な地番(土地の各筆に割り振られている番号)を伝えることができれば、実施してもらえます。

都市部では地番と住居表示が異なることもある為、地番が分からない場合は、住宅地図などで対象となる土地の場所を示して、測量会社に調べてもらうと良いでしょう。

また、今の土地状況を調査するうえで必要な登記簿謄本や公図(各筆の形状を示す地図のこと)といった法務局で取得できる書類に関しては、新たに測量会社が取得することが一般的です。

その為、依頼者が登記簿謄本や公図を持っていなくても、確定測量図を依頼することはできます。

ただし、以下の書類は依頼者本人しか持っていない為、保有していれば測量会社に提示するようにしましょう。

| 必要書類 | 概要 |

|---|---|

| 筆界確認書 | 一部の境界ですでに確定しているものがあれば提出する |

| 越境の覚書 | 一部の境界で越境の覚書を締結しているものがあれば参考までに提出する |

筆界確認書とは、各境界で作成される境界が確定していることを示す覚書のことです。

境界は、例えば土地の西側だけ未確定で、他の境界は確定しているというケースもあります。すでに境界が確定している部分は新たに確定作業をする必要はない為、作業量を確定するうえで筆界確認書の提示が求められます。

越境の覚書とは、越境物が存在する場合にその越境物の所有者や是正方法を隣地所有者との間で確認した書面のことです。

越境の覚書の提示は必須ではありませんが、確定測量を依頼するなかで越境の覚書も作成するかどうかも確認されますので、保有しているものがあれば参考資料として提示することが望ましいといえます。

➂仮杭の設置・境界の確認(1ヵ月程度)

境界確定作業において、隣地所有者や道路管理者への事前共有や打診、共有事項の取りまとめは測量会社が行います。

基本的に依頼者に隣地所有者と交渉するような作業は発生せず、依頼者は測量会社から連絡が来るのを待ちます。

測量会社が隣地所有者との調整を終えると、仮杭が設置され、依頼者と隣地所有者の立ち会いのもとに境界の確認作業が行われます。

仮杭といっても測量会社が実測をもとにしっかりと位置を決めた杭である為、立ち会いで両者が納得すれば仮杭がそのまま本杭(境界鋲)となることが通常です。

境界は、角地など場所によっては3~4個の土地が接しており、複数の地権者(その土地の所有権や使用収益権を持っている者)に影響することもあります。

複数の地権者に影響する杭では、同時に複数の地権者による立ち会い確認が必要となる為、境界の同意を得るのに時間がかかることもあるでしょう。

また、官民境界の確定は、道路の幅員にも影響を及ぼすことから、道路の反対側の地権者の承諾も必要となってきます。

道路の反対側との地権者との立ち会いは道路管理者が行うことになる為、依頼者の立ち会い対応は特に不要です。

④確定測量の実施と登記

確定測量を実施して仮杭を本杭に交換したら、決定した境界を図面上で確認します。そして、内容に問題なければ依頼主と全ての隣地所有者は「境界確認書」に捺印をし、法務局に提出します。

なお、実測で判明した面積が登記簿謄本に記載されている面積と異なる場合や、地積更正登記が目的で確定測量図を行った場合は、「地積更正登記」と呼ばれる申請をすることで登記簿面積を修正することができます。

確定測量はあくまでも民間会社に依頼する実測作業であり、確定測量を行ったからといって必ずしも地積更正登記まで行わなければならないというわけではありません。

登記簿謄本の面積が確定測量図の面積と異なっていたとしても、そのまま売却することは可能です。

売却する際は、地積更正登記や地積測量図の作成は必須ではないことから、測量会社に何を依頼すべきか不安な方は、不動産会社に確認したうえで依頼内容を決めるようにしましょう。

一戸建て売却全体の流れを知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

一戸建て売却の基礎知識!売却までの流れや費用、成功させる為のポイントを紹介

確定測量にかかる費用

確定測量にかかる費用は、主に影響する地権者の数で決まります。

具体的には、直接土地と接している隣地の地権者と道路の反対側の地権者の数が多い程、金額が高くなります。

一般的な一戸建ての規模の土地で、隣地所有者が3~4件の場合は45万円前後です。

高低測量も行うようなケースでは、高低差があると50~60万円程度になります。

官民境界が確定していない場合には、道路の反対側の地権者の数も影響してきます。

官民境界の確定も必要なケースでは、50~80万円程度が相場です。

また、すでに一部の境界が確定している場合には、その分、境界の確定作業が減りますので確定測量費は安くなります。

売却時に確定測量を実施する際のポイント

売却時に確定測量図を実施する際のポイントについて解説します。

近隣住民と良好な関係を築く

境界は隣地所有者との争いがなければスムーズに確定しますので、近隣住民とは普段から良好な関係を築いておくことが適切です。

3ヵ月程度の期間を見込んで依頼する

確定測量に必要な期間は、状況によります。

隣地所有者が一般の個人で、すでにほとんどの境界が確定しており、後1つだけ確定すれば完了するようなケースでは1ヵ月程度で完了できることもあります。

一方で、官民境界の確定は時間がかかる為、官民境界が確定していない場合は4ヵ月~半年以上かかることもあります。

また、官民境界はすでに確定しており、残りは民々境界だけという場合でも、隣地所有者が遠方に住んでいるようなケースでは時間がかかってしまうことがあります。

民々境界だけの場合でも、基本的には3ヵ月程度の期間を見込んでおく必要はありますが、境界確定は時間が読めない為、基本的には確定測量は査定を依頼する前に完了させておくことが理想です。

越境が発覚した際の対応も想定する

越境物がある場合には、隣地所有者と越境の覚書も締結しておくことが望ましいです。

越境の覚書があると、越境物があっても売却しやすくなります。

状況に応じて売買契約に特約を付ける

境界が確定できない状態で売却する場合には、買主様の了解のもと、売買契約書に筆界確認書を取得できない状況で売却することの特約を付けておくことが適切です。

境界を確定できない場合、売却前に対象となる隣地所有者と売主様、買主様の3者で一度境界の確認を行っておくことが望ましいといえます。

境界の確認を行った事実を売主様と買主様との間で書面として残しておき、その書面をもって確定測量図の交付に代えることも特約に明記しておくとさらに安全です。

確定測量ができない物件を売る場合には、境界に争いがあることを買主様にしっかりと認識してもらったうえで売却することがトラブル防止策となります。

まとめ

ここまで、「確定測量」について解説してきました。

確定測量は、原則として境界が確定していない土地や一戸建てを売却するときに必要です。

長谷工の仲介では「売却何でも相談」を承っています。

境界に関する相談も受け付けていますので、ご利用いただけると幸いです。

※本記事の内容は2023年12月26日現在のものであり、制度や法律については、今後改正・廃止となる場合がございます。