マンションは築30年を超えたら、売却するのは難しいと思っている売主様もいるかもしれません。しかし築30年以上のマンションも、売却時のポイントや注意点を把握しておくことでスムーズに売却することが可能です。

実際に2022年に成約したマンションの3割は築30年超のマンションでした。また2022年の税制改正により、住宅ローン減税の要件が緩和されたことで今後さらに築30年のマンションでも売りやすくなるでしょう。

この記事では、築30年のマンション売却が一般的に難しいといわれる理由を分析し、売却時におさえておきたい8つのポイントを徹底解説します。マンションの売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

不動産の売却のお問い合わせやご相談は「長谷工の仲介」へ

築30年のマンションは売却できるのか?

2022年の税制改正以前は、住宅ローン減税対象となる築25年以内のマンションを希望する傾向があり、築30年のマンションは売却が難しかった印象があります。

しかし、住宅ローン減税の築年数に対する要件が緩和されたことや国が中古住宅の流通促進を目指していることもあり、今後築年数が古いマンションも売りやすくなるでしょう。

まずは築30年のマンションの売却状況を確認

築30年のマンションの売却状況を、公益財団法人東日本不動産流通機構が公表している「レインズデータライブラリー」のデータに基づいて見ていきましょう。

成約物件における構成比

まずは、2020〜2022年の中古マンションの成約物件における構成比をご覧ください。

【中古マンション築年帯別構成比率(%)】

| 年 | 築0~5年 | 築6~10年 | 築11~15年 | 築16~20年 | 築21~25年 | 築26~30年 | 築31年~ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020 | 9.6 | 14.1 | 16.3 | 14.1 | 11.2 | 7.2 | 27.5 |

| 2021 | 9.6 | 14.2 | 14.2 | 13.3 | 11.0 | 8.1 | 29.7 |

| 2022 | 9.3 | 14.4 | 12.5 | 13.8 | 10.7 | 7.8 | 31.5 |

出典:公益財団法人 東日本不動産流通機構「レインズデータライブラリー」

ここ3年の割合を見ても、築30年超のマンションが全体の3割程度を占めているのに加えて増加傾向であることが分かります。築30年超のマンションが増加している要因としては、コロナ禍などにより新築マンションの供給が減少したことや、リノベーションが一般的になり、古いマンションを購入することに抵抗が少なくなったことなどが考えられます。

特に2022年には、築30年超のマンションの割合が他の区分と比べて増えています。これは2022年度の税制改正により住宅ローン減税の要件が緩和され、1982年(昭和57年)以後に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)が対象になったことが大きく影響しているものと考えられます。

ちなみに改正以前は、既存住宅の築年数要件は耐火住宅は25年以内(非耐火住宅は20年以内)であった為、住宅ローン控除を受けたい買主様にとっては築25年以内のマンションが一つの目安になっていました。

今後も築30年超マンションのストック数(在庫数)が増加することが予想され、ここ10年の傾向を考慮しても、築30年超のマンションの成約件数の増加傾向は続くでしょう。

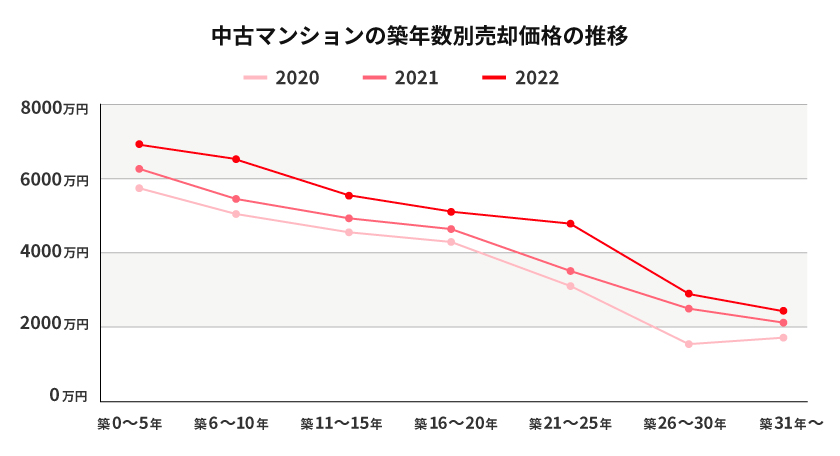

売却価格相場

次に、2020〜2022年の築年帯ごとの中古マンションの売却価格相場をまとめた下記の表をご覧ください。

【中古マンション成約状況(万円)】

| 年 | 築0~5年 | 築6~10年 | 築11~15年 | 築16~20年 | 築21~25年 | 築26~30年 | 築31年~ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020 | 5,883 | 5,071 | 4,484 | 4,174 | 3,202 | 1,884 | 1,904 |

| 2021 | 6,136 | 5,538 | 4,886 | 4,685 | 3,746 | 2,275 | 2,040 |

| 2022 | 6,638 | 6,193 | 5,543 | 5,250 | 4,290 | 2,832 | 2,193 |

出典:公益財団法人 東日本不動産流通機構「レインズデータライブラリー」

過去3年間のデータを見ると、築年数の経過とともに売却価格は下落しています。また、築26〜30年では売却価格が大きく下落しているものの、築31年〜は下落幅は緩やかになっていることが分かります。(2020年においては築31年〜が若干上昇)このことから、マンションは築30年以降になると売却価格が下落しにくいということになります。

マンションの寿命を考えるうえで、法定耐用年数である47年が引き合いに出されることがありますが、鉄筋コンクリートの寿命(耐用年数)は120年ともいわれており、築30年以降も建物が住める状況であれば資産価値がゼロになることは基本的にはありません。

また3年間のデータから、中古マンションの売却価格は築年数に関わらず年々上昇していることが分かります。築30年超は上昇率は小さいものの徐々に売却価格は高くなっており、より理想的な価格で売却がしやすくなるでしょう。

対新規登録成約率

次に対新規登録成約率を見てみましょう。これは新規登録件数に対する成約件数の割合です。

【対新規登録成約率(%)】

| 年 | 築0~5年 | 築6~10年 | 築11~15年 | 築16~20年 | 築21~25年 | 築26~30年 | 築31年~ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020 | 26.3 | 36.4 | 28.0 | 28.4 | 20.7 | 14.1 | 12.5 |

| 2021 | 30.5 | 40.7 | 35.3 | 34.9 | 28.3 | 19.9 | 16.4 |

| 2022 | 28.6 | 35.2 | 30.9 | 28.1 | 22.2 | 17.5 | 13.9 |

出典:公益財団法人 東日本不動産流通機構「レインズデータライブラリー」

2020〜2022年の3年間のデータを見てみると、築6〜10年の対新規登録成約率が最も高いことが分かります。そして築5年までと築11〜15年、築16〜20年は20%後半から30%となっていますが、築21年以降は徐々に下がっています。

近年少子高齢化が進んでいることを考えれば、今後中古マンションのストック数(在庫数)が増えていくことが予想できます。競合する物件が多いことを考慮すると、売却する為には何かしらの対処が必要になるでしょう。

築30年のマンションの売却が難しいといわれる理由

築30年のマンションの売却が難しいといわれるのはなぜでしょうか。いくつかの理由が考えられますが、ここでは代表的な4つの理由について詳しく解説していきます。

競合物件が多い

まずは、競合する物件が多いことが考えられます。

前述の通り成約物件における築30年超の割合は3割を超えています。しかし対新規登録成約率は13.9%と他の築年数と比べて低いです。つまり売れずに残っている物件が多いことが分かります。

その為、競合物件よりも早期に売却することを目指すのであれば「差別化」が必要になるでしょう。また近隣の競合物件の価格を考慮して、適正な価格を設定することが重要になります。

外観や設備が経年劣化していることが多い

次に、築30年のマンションは築年数が浅い物件に比べて、外観や設備が経年劣化していることが考えられます。

購入希望者が内覧をするのは通常一度きりです。外観を見て良いイメージを感じない場合は、成約に結びつきにくくなります。また設備などが劣化していると修理やリフォーム代がかかると思われてしまい、結果として購入物件の候補から外れてしまう可能性が高くなります。

住宅ローン控除の適用要件を満たせない場合がある

住宅ローン減税(控除)とは、住宅を購入した年から一定期間は、毎年年末の住宅ローン残高に対して、控除率の0.7%を乗じた金額が所得税から控除される制度です(2025年までの適用)。

一般的な既存住宅の場合は借入限度額は2,000万円、控除期間は10年間です。他にも自ら居住することや住宅ローンの借入期間が10年以上、床面積が50㎡以上であるなどの要件があります。

以前は築25年以内であること(マンションの場合)が住宅ローン減税の要件であった為、買主様は築30年のマンションを購入したとしても住宅ローン控除が受けられないことがデメリットでした。

しかし前述した2022年の税制改正により、1982年(昭和57年)以後に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)が対象になった為、今後は築30年であっても、一定の条件を満たすことによって住宅ローン控除を受けることができます。

税制改正について詳しく知りたい方は国土交通省のページをご覧ください。

耐震基準に適合しているか不安を持たれやすい

築30年のマンションは一般的に耐震性を不安する声がありますが、実は1981年の6月1日以降に建築確認申請されたマンションは新耐震基準で建てられており、現行の基準を満たしていることになります。つまり2023年時点で築42年以内であれば、新耐震基準を満たしていることになります。

旧耐震基準では震度5強程度の揺れでも家屋が倒壊・崩壊しないことが基準となっていましたが、1978年に起きた宮城県沖地震による被害を踏まえて基準が改正されました。

1981年6月1日以降は新耐震基準とは、震度6強〜7程度の揺れでも家屋が倒壊・崩壊しないことを基準としています。

建築や不動産の知識がある方は「1981年6月1日以降に建築確認申請を行なったものは新耐震基準によって建てられている」と知っていることが多いですが、初めてマンションを購入する方は知らない可能性があります。

新耐震基準を満たしていることを図面などに明記できれば、購入希望者も安心するでしょう。図面に記載する内容については、不動産会社の担当者と相談してみましょう。

築30年のマンションを売却する際のポイント

築30年のマンションを売却する際のポイントを「売却を検討したとき」と「売却活動を進めているとき」の2つの段階に分けて紹介していきます。

売却を検討したとき

売却を検討するときには、どのようなポイントをつかんでおくと良いのでしょうか。ここでは特に大切な4つのポイントを紹介します。

築古マンションの売却に強い不動産会社に依頼する

不動産会社には得手不得手があります。マンションの売却に強い不動産会社があれば、土地や戸建の売却に力を入れている不動産会社もあります。

築30年のマンションの売却を検討するのであれば、築古マンションの売却に関する知見が豊富で、売却に関するサポートが充実している不動産会社に依頼することをお勧めします。

また実績が豊富な不動産会社であれば、適正な査定額を提案してくれることも期待できます。

長谷工の仲介では建物保証や設備保証など、無償の仲介アフターサポートが充実しています。築古マンションを売却する際の不安や、引越し後の相談ができる無料相談も受け付けています。

詳しくはこちらをご覧ください。

※物件によっては有償または利用できない場合がございます。詳細は担当店舗営業にご確認ください

相場価格に応じた売却価格を設定する

レインズのデータからも分かる通り、築年数によってマンションの売却価格相場は大きく異なります。

その為、マンションの売出し価格が相場と比べて高すぎると、売却までに時間がかかってしまい、かえって安くせざるを得なくなることもあります。一方で、売却する為に売却価格を安く設定しすぎると、売却後に手元に残る資金が想定よりも少なくなってしまう恐れもある為、相場価格に応じた価格を設定することが重要です。

そこでマンションの売却を依頼する際は、そのエリアを熟知した不動産会社に依頼しましょう。相場価格を把握していることはもちろんですが、そのエリアでマンションを探している顧客を多く保有していることも考えられます。

早期売却を目指すのであれば、適正価格を提案してくれる不動産会社に相談し、相場価格に応じた価格で売り出しましょう。

長谷工の仲介では無料査定を受け付けていますので、ぜひご利用ください。

マンションの特徴を把握する

築30年のマンションは競合物件が多いので、差別化の為にもマンションの特徴を今一度把握しておくと良いでしょう。立地条件や周辺環境など、住んでいるからこそ分かることを不動産会社の担当者に共有し、購入希望者に伝えてもらいましょう。

例えば以下のような特徴は購入希望者へのアピールポイントとなります。

- 駅まで徒歩5分の立地が魅力で夜道も暗くないので安心

- スーパーが複数あり価格競争している為、買うものによって使い分けも可能

- 病院や公園、図書館が充実しているので子育てしやすい環境

- おいしいケーキ屋さんや人気のカフェが近くにある

内覧の際に引越し後の生活がイメージできるような情報を、自然と伝えられると良いでしょう。

大規模修繕工事を実施予定か確認する

一般的に大規模修繕は12〜15年に一度実施されることが多く、築30年のマンションであれば2回目の時期を控えている可能性があります。

もし大規模修繕工事が今後予定されている場合は、不動産会社の担当者にその旨を伝えましょう。工事の時期が確定している場合は、図面にその旨を記載することも可能です。

現在の外観や共用部分に劣化が見られても、今後改善することが分かれば購入希望者にとってはプラスの情報になります。

ただし、大規模修繕に対し一時金などが必要になることもあります。すでに積み立てられている修繕積立金でまかなうことができるのか、いつ頃工事が始まり竣工はいつになるのかなど、事前に確認しておくことをお勧めします。

売却活動を進めているとき

売却活動を進めているときには、どのようなポイントがあるのでしょうか。ここでは4つのポイントを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

売却に備えたリフォームは行わないようにする

築30年ともなれば経年による劣化や汚れが気になり、リフォームを検討する方もいるでしょう。

例えば、相場価格が3,000万円のマンションを300万円かけてリフォームしたとしても、3,300万円で売却できるとは限りません。また、好みや重視するポイントは人それぞれであり、買主様自身がリフォームを検討している場合もあります。その為、売却に備えたリフォームは行わないようにしましょう。

マンションを売却する際のリフォームについてはこちらの記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。

マンション売却でリフォームは不要?売却価格などの面からその理由を徹底解説

しかし見た目が清潔な状態であれば、購入希望者に良い印象を与えられるのは事実です。特に水回りは購入希望者が気になるポイントである為、綺麗に掃除しておきましょう。気になる場合は不動産会社の担当者と相談し、ハウスクリーニングなどを検討しましょう。

長谷工の仲介ではハウスクリーニングサービスを利用できます。詳しいご利用条件などについてはこちらをご覧ください。

設備の不具合を隠さずに伝える

設備に不具合がある場合は、不動産会社の査定時に隠さず伝えましょう。また購入希望者には内覧の際に、状況を説明しながら伝えられると安心です。

通常マンションの売買契約時には「付帯設備表」を作成し、設備の有無や不具合の状況を説明することになります。

早い段階で伝えることができれば、不具合も大きな問題になりません。契約時になって初めて伝えることにならないよう、なるべく早く伝えましょう。

万が一付帯設備表に虚偽の内容を記載すると契約不適合責任を問われ、補修費用負担をせざるを得なくなる場合もあります。トラブルを避ける為にも、ご自身でも今一度設備の点検をしておきましょう。

空き家の状態で内覧を行う

引越し先の状況によっては難しいかもしれませんが、可能であれば空き家の状態で売出し、不動産会社に依頼して内覧会(オープンルーム)を開催してもらいましょう。

通常、内覧会を告知する新聞折り込みチラシやポスティングをしてもらえますので、不特定多数の方に売却物件があることを知ってもらえることになり、売却できる機会が増えるでしょう。

空き家の状態にしてから売却活動をするのには、他にもいくつかのメリットがあります。

- 家財がない為広く感じるうえ、引越し後の家具の配置などイメージをしやすい

- 購入希望者は気兼ねすることなく見ることができ、写真撮影や採寸もしやすい

- 内覧希望者に合わせて在宅する必要がなく、急な内覧希望にも対応できる

- 内覧会は気軽に見てもらえる可能性があり、潜在的な購入ニーズにつながる

長谷工の仲介では、プロのコーディネーターが室内のインテリアや小物を設置して買主様の印象を高めるホームステージングを利用できます。詳しくはこちらをご覧ください。

瑕疵担保保険を付ける

他のマンションと差別化する為に、瑕疵担保保険を付ける方法があります。住宅の基本構造部分などを検査(既存住宅状況調査)し、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入することによって一定の期間について保証を受けるものです。

期間中に瑕疵が見つかった場合には、支払った保険金により補修が行われる為、買主様にとって大きな安心材料となります。保証対象や保険料などについて詳しくは、一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のホームページをご覧いただくか、お電話でお問い合わせください。

瑕疵担保保険に加入する以外にも、建物の状況を専門家に調査(インスペクション)を依頼し、必要に応じて補修のアドバイスをしてもらう方法があります。

政府は中古住宅の流通を促進する為にインスペクションを実施することを推奨しています。日本ではまだそれほど浸透していませんが、中古住宅が多く流通している欧米では広く活用されています。

依頼先や内容によっても異なりますが、マンションの場合4.5~6.5万円程度が相場です。予算や状況に応じて、瑕疵担保保険の加入やインスペクションの実施をご検討ください。

インスペクションについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

インスペクションのメリットは?流れや費用相場、検査項目などを解説

まとめ

築30年のマンションであっても、いくつかのポイントをおさえることによってスムーズに売却することができます。

しかし理想的な条件で、かつ安心して売却する為には、経験豊富な不動産会社に依頼することが重要になるでしょう。

長谷工の仲介では売主様のマンション売却サポートのみならず、引越し後の不安も解消する設備保証や建物保証などのアフターサービスも充実しています。まずは「売却何でも相談」からお気軽にご相談ください。

※本記事の内容は2023年4月28日現在のものであり、制度や法律については、今後改正・廃止となる場合がございます。