自分が住まなくなったマンションを売却するか賃貸に出すか迷っている方もいるかと思います。

売却と賃貸ではどのような違いがあり、注意点には何があるのでしょうか。

この記事では、マンションを売却するか賃貸に出すかそれぞれの特徴とともに解説します。

不動産の売却のお問い合わせやご相談は「長谷工の仲介」へ

マンションは売却と賃貸どちらが多い?

国土交通省が公表している統計情報によると、住み替え前の分譲マンションの処分方法は下表の通りです。

| 年度 | 売却 | 賃貸 | その他※ |

|---|---|---|---|

| 2017年度 | 67.7% | 14.5% | 17.8% |

| 2018年度 | 68.1% | 7.2% | 24.7% |

| 2019年度 | 65.3% | 8.2% | 26.5% |

| 2020年度 | 73.5% | 14.3% | 12.2% |

| 2021年度 | 80.3% | 4.9% | 14.8% |

| 5年平均 | 71.0% | 9.8% | 19.2% |

※その他:親族に貸す、空き家のままにしているなど

例年、売却を選択する方のほうが多く、過去5年間を平均すると7割超の方が売却を選択しています。それに対して、賃貸を選択する方は、過去5年間の平均で1割未満となっています。

では、売却する場合と賃貸に出す場合ではそれぞれのどのようなメリットや注意点があるのでしょうか。詳しく解説していきます。

マンションを売却するメリット

マンションを売却するメリットについて解説します。

売却することで資金が手に入る

売却は、まとまった資金を手にすることができる点がメリットです。

売却で得られた資金は、次の物件を購入する際の頭金や、老人ホームに入所する際の一時金として利用することができます。

税制優遇を利用して税金を控除できる

マイホームの売却では、売却時に税制優遇を利用できる点もポイントです。

一定の要件を満たすマイホームの売却では、以下の特例を利用できる可能性があります。

- 3000万円特別控除の特例

- 所有期間による軽減税率

- 特定居住用財産の買換え特例

- 居住用財産の買換えなどの場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

- 居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

3,000万円特別控除や各税金特例については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンション売却にかかる税金はいくら?計算方法や知っておきたい控除について徹底解説

住宅ローンを完済できる可能性がある

売却価格が住宅ローンの残債額より高い場合は、ローンを完済できる可能性があります。また、売却価格が住宅ローンの残債額より低くても、自己資金を充当して完済できればローンの完済は可能です。

ローン完済が難しい場合の対処方法については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

ローン残債があってもマンション売却できる?ケース別に対処方法を解説

維持費や固定資産税の負担がなくなる

マンションを売却すると、固定資産税や都市計画税、管理費、修繕積立金、駐車場料金等の維持費の負担がなくなります。

なお、マンション売却では、引き渡し日以降の固定資産税は、清算という形で買主様に実質的な負担をしてもらうことが一般的です。

マンション売却の固定資産税については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンションを売却した時の固定資産税はどうすればいい?清算方法や注意点を解説

マンションを売却する際の注意点

マンションを売却する際の注意点について解説します。

売却できるまでに時間がかかることもある

マンションの売却には時間がかかる点が注意点です。

仲介の場合、準備から引き渡しまでは6~7ヵ月程度かかることもあります。

流れとしては、査定から販売開始まで1週間~1ヵ月、販売開始から売買契約まで3~4ヵ月、売買契約から引き渡しまでは1~2ヵ月程度です。

一方で、買い取りの場合は、準備から引き渡しまで1週間~1ヵ月となります。

売却には時間がかかる為、余裕を持ってスケジュールを組むことが望ましいです。

売却までの流れについてはこちらの記事で紹介していますのでご覧ください。

マンション売却の流れを詳しく解説-必要な手続きやポイントについても紹介

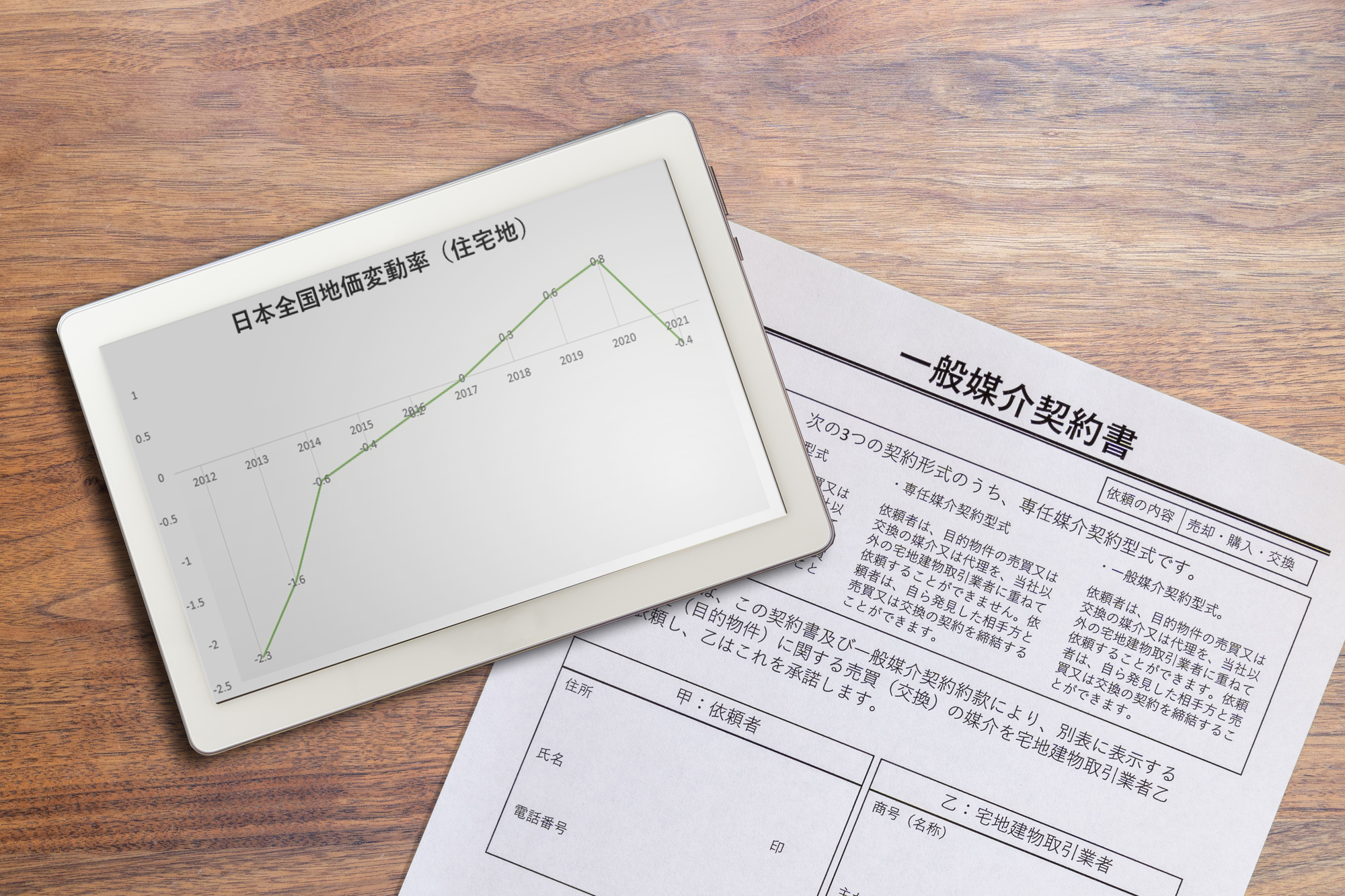

築年数や時期によって売却価格が変動する

マンションは売却時期によって価格が変動します。

参考までに2021年におけるマンションの不動産価格擦数(2010年平均を100とした値)を示すと、下図の通りです。

| 時期 | マンションの不動産価格指数 |

|---|---|

| 2021年1月 | 157.1 |

| 2021年2月 | 158.8 |

| 2021年3月 | 159.6 |

| 2021年4月 | 160.8 |

| 2021年5月 | 164.0 |

| 2021年6月 | 165.4 |

| 2021年7月 | 166.9 |

| 2021年8月 | 168.5 |

| 2021年9月 | 169.5 |

| 2021年10月 | 167.8 |

| 2021年11月 | 171.4 |

| 2021年12月 | 172.3 |

また、マンションの価格は築年数の影響も受けます。

一般的には、築年数が古くなっていくと価格が下落する傾向があります。

マンション売却と築年数の関係については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンション売却に築年数は影響する?築年数別に売却のポイントを解説

売却にかかる税金や費用を把握しておく

マンション売却では、まとまった資金が入りますが、仲介手数料や印紙税などの費用や税金も発生します。

事前にかかる費用や税金を把握しておくと資金計画も立てやすいです。

マンション売却で発生する費用と税金については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンション売却にかかる費用や手数料は?費用を抑える方法も紹介

マンション売却にかかる税金はいくら?計算方法や知っておきたい控除について徹底解説

譲渡益が発生した場合は確定申告を忘れない

売却によって確定申告が必要になる方は、確定申告を忘れないようにしましょう。

売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合には、確定申告が必要となります。

譲渡所得は、以下の式で求められます。

参考:国税庁「No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」

また、マイホームの売却では一定の要件を満たすと、マンション売却のメリットで紹介した税金優遇の特例を利用できますが、特例を利用する場合にも、確定申告は必要です。

一方で、譲渡損失(マイナスの譲渡所得のこと)が発生した場合や、譲渡損失に関する特例を利用しない場合には、確定申告は不要となります。

マンション売却での確定申告については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンションを売却したら確定申告が必要?流れや手順、必要書類について徹底解説

マンションを売却する際の流れ

マンションの売却には、仲介と買い取りの2種類があります。

仲介を依頼する場合

仲介の流れは以下の通りです。

- 不動産会社へ査定依頼をする

- 不動産会社と媒介契約の締結をする

- マンションの価格を確定する

- マンションの売却活動をはじめる

- 契約条件の交渉を行う

- 売買契約を結ぶ

- マンションの引き渡し準備を行う

- 引き渡し作業や諸費用の支払いを行う

- 利益がでたら確定申告の手続きを行う

仲介では、媒介契約締結後に広告を利用して多くの購入希望者を募ったり、購入希望者に物件を見せる「内覧」などを行います。そして買主様との条件が調整できれば売買契約を結び、引き渡しや固定資産税の清算などを済ませます。

具体的なマンション売却の流れや内覧時のポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンション売却の流れを詳しく解説-必要な手続きやポイントについても紹介

マンション売却での内覧の流れは?事前準備やチェックすべきポイントもご紹介

買い取りを依頼する場合

買い取りの流れは以下の通りです。

- 買い取りの流れは以下の通りです。

- 買い取り価格の査定を依頼する

- 買い取り業者を選択する

- 買い取り業者と契約する

- 決済と物件の引き渡しを行う

買い取りでは、不動産会社と条件が合えばスムーズに売買契約を結ぶことができる為、売主様の都合に応じて売却時期を調整しやすいといえます。

仲介と買い取りの違いなどについては、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

マンション売却は買い取りがお勧め?仲介との違いや向いている物件の特徴を解説

マンションを賃貸に出すメリット

マンションを賃貸に出すメリットについて解説します。

入居者が見つかれば家賃収入が手に入る

入居者が見つかれば家賃収入が手に入る点がメリットとなります。

家賃収入は不労所得であり、長期かつ安定した収益が見込める点が魅力です。

賃貸経営にかかる費用を経費として計上できる

賃貸経営では、貸す物件で生じる一定の費用を経費として計上できる為、節税対策にもなります。

個人が賃貸経営で得られる所得のことを「不動産所得」と呼びます。

不動産所得は所得税の課税対象です。

不動産所得とは家賃ではなく、以下の計算式で求められる利益になります。

必要経費にできるものは、下表のようなものがあります。

| 費用項目 | 内容 |

|---|---|

| 固定資産税および都市計画税 | 所有者に毎年かかる税金 |

| 建物の損害保険料 | 火災保険および地震保険 |

| 管理委託料 | 管理会社に支払う管理料 |

| 仲介手数料 | 入居者募集時に管理会社へ支払う手数料 |

| 管理費および修繕積立金 | 管理組合に支払うもの |

| 減価償却費 | 建物の取得原価を各会計期間に費用として配分したもの |

マンション売却の減価償却ついてはこちらの記事をご覧ください。

マンション売却時の減価償却とは?計算方法や譲渡所得税との関係について解説

所有権を保有しておける

賃貸を選択すれば、所有権を残せる点がメリットです。

親の介護や結婚した子どもの為にマンションを再利用することができます。

マンションを賃貸に出す際の注意点

マンションを賃貸に出す際の注意点について解説します。

住宅ローンを完済している必要がある

マンションを賃貸に出す場合には、住宅ローンを完済している必要があります。

理由としては、銀行とのローンの契約において、マイホーム以外に利用することは資金使途違反となるからです。

ただし、銀行に不動産投資ローンに借り換えを認めてもらえれば、マンションを賃貸に出せる場合もあります。

場合によっては空室が続くこともある

入居者がなかなか決まらないと空室が続きます。

ただし、空室中も固定資産税や管理費および修繕積立金等の維持費は発生する為、万が一のリスクに備えてある程度の資金を確保しておくと良いでしょう。

賃貸人の個人的な都合での契約解除は難しい

賃貸借契約では、貸主様からの一方的な都合で契約解除することが難しい傾向にあります。

賃貸借の関係は借地借家法によって借主様の権利が守られている為、一度賃貸に出すと貸主様からは簡単に契約解除はできない仕組みになっています。

居住用財産に対する税制優遇を利用できない

マイホームを賃貸に出すと、本人が転居してから3年後の12月31日までの間に売却しないと、居住用財産に対する税金優遇の特例を利用できなくなります。

逆にいえば、貸した後にマイホームの売却特例を利用したい場合には、本人が転居してから3年後の12月31日までの間に売ることが必要です。

一方で賃貸に出しているマンションを売却をする場合は、一定の要件を満たすと「事業用資産の買換えの特例」を利用できるケースがあります。

「事業用資産の買換えの特例」については国税庁のページをご覧ください。

物件の管理をする必要がある

物件を賃貸に出すと、賃貸借契約の締結や更新手続き、クレーム対応、原状回復の確認等の管理業務が発生します。

管理会社に管理を委託すれば、ほとんどの管理を管理会社が行ってくれます。ただし、管理会社に管理を委託したとしても、借主様が退去した後に行うクロスの張り替え等の基本的な修繕は貸主様の費用負担となります。

マンションを賃貸に出す際の流れ

マンションを賃貸に出す際の流れについて解説します。

賃貸経営をシミュレーションする

マンションを賃貸に出す場合には、まず賃貸経営のシミュレーションをし、賃貸経営によってどのくらい収入を得ることができるのかを計算します。

表面利回り

表面利回りとは、年間家賃収入を物件価格で割って求める利回りのことです。

表面利回りは支出を考慮しない為、簡単に計算ができますが、収益の実態が分かるものではないので、注意が必要です。

実質利回り(NOI利回り)

実質利回りとは、年間家賃収入から年間運営管理費を控除した正味の利益を物件価格で割って求める利回りのことで、「NOI利回り」とも呼ばれます。NOIとは、「Net Operating Income(正味の利益)」のことです。

年間運営管理費には、固定資産税や都市計画税、管理委託料、管理費および修繕積立金、簡易な修繕費、仲介手数料等が含まれます。

NOI利回りは収益の実態が把握できますが、支出も考慮しなければならない為、計算に手間がかかる場合もあります。

賃貸契約の方法を選ぶ

最後に賃貸契約の方法を選びます。

賃貸借契約には普通借家契約と定期借家契約の2種類があり、普通借家契約は更新ができる契約であり、定期借家契約は更新ができない契約です。

両者の違いを示すと下表の通りになります。

| 比較項目 | 普通借家契約 | 定期借家契約 |

|---|---|---|

| 契約期間 | 1年以上50年以内 | 1年未満も可 |

| 契約更新の可否 | 可能 | 更新ではなく再契約が必要 |

| 借主様からの中途解約の可否 | 特約があれば可能 | 特約があれば可能 |

| 貸主様からの中途解約の可否 | 不可 | 不可 |

再び自分で住みたい場合には原則として定期借家契約を選択します。

定期借家契約であれば、契約期間満了時に確実に賃貸借契約が終了する為、マンションを借主様から返してもらうことができるからです。

普通借家契約で貸主様から更新を拒絶をする場合には、貸主様には正当事由(借主を退去させる正当な理由)と立ち退き料が必要となります。

一方で、今後収益物件として長期的に運営したい場合には、普通借家契約を選択します。

普通借家契約は借主様の立場が安定している為、入居者を決めやすい傾向にあります。

まとめ

ここまで、マンションは売却すべきか賃貸にすべきかについて解説してきました。

国土交通省の統計情報を見ると、住まなくなったマンションは売却を選択する方が多いことが分かりました。

もしマンションの売却を選択した場合は、心強いパートナーに仲介を依頼することが望ましいといえます。

長谷工の仲介では水回りのクリーニングやプロカメラマンによる室内撮影といった物件の印象をアップする売却サポートや、売却後の建物保証や設備保証といった各種サービスが充実してますので安心して売却をお任せいただけます。

売却ではマンションの査定を受けることが第一歩ですので、まずは無料査定をご利用ください。

※本記事の内容は2022年12月13日現在のものであり、制度や法律については、今後改正・廃止となる場合がございます。